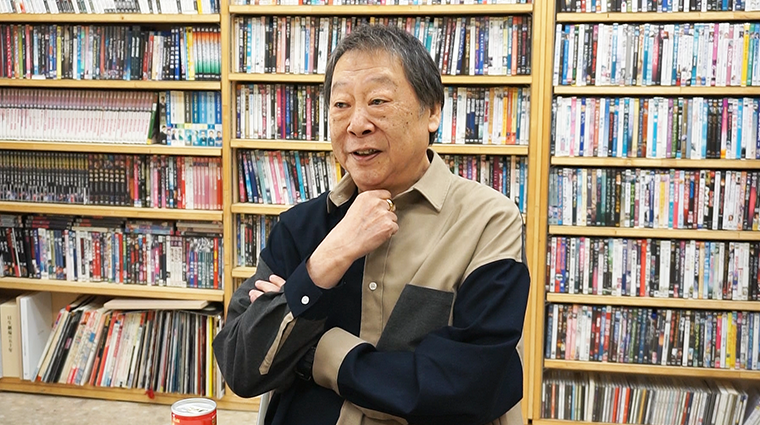

俳優であり、声優であり、そして演出家でも脚本家でもある、壤晴彦(じょう はるひこ)さんに、前編、後編の2回に渡って、日本人にとって本当に大切な事柄をお聞きしてきました。

壤さんのお声は、とても多くの方がお聴きになっているはず。

ディズニー映画『ライオンキング』でスカーという役を演じていらっしゃいます。

スカーがいなくては物語は成立しない位、重要な役どころです。

「あれはいい物語です。日本のなんとかのパクリだと言われていますが、今思い出すと、取りに行ったオーディションがあって、『これ、シェークスピアのハムレットですから、壤さん』と言われました。『そのつもりで、いわゆる漫画をやるつもりではなくて、シェークスピア劇のつもりでやってください』と……。何代も何代も、親が子どもに観せますから」と、25年前を振り返り、「芝居の話は、せいぜい観てきて何日かです。1年経って、去年観た芝居の話をするっていうのは非常に稀ですよね?その点、映像で残って、いつでもDVDなどで観られるというのは、長続きするんですね」と、おっしゃる壤さん。

たしかにおっしゃる通り、大勢の方が世界中で同時に観ることができ、時間に縛られず、時代も超えていくことができるのは、映像作品の強み。

とはいえ、舞台のライブ感は、映像には置き換えられない独特の世界であり、重みがあります。

舞台でなければ味わうことのできない世界観があるのも事実です。

そして、壤さんが手掛けられている舞台は、ちょっと特殊な方法での演出と創り方で独特な世界観を生み出し、舞台ならではの魅力的な作品として、世に送り出されています。

「今現在、『野菊の墓』をやるというのは、なんで?という感じがあります。僕たちは日本の素敵な文学作品・文化遺産を……、なかなか今、本を読む機会がなくなってきていますから、やはりその作品が持っている姿というようなものを、ちゃんと再現していきたいと……。古いものでいいますと、『雨月物語』などを舞台化しています。芥川龍之介、泉鏡花、太宰治、森鴎外などに、命を吹き込んで、日本の伝統的な手法というのを、踊りと生演奏が必ず入るという……」と、壤さん。

作品ごとに楽器を変えるとのことで、昨年は義太夫三味線で樋口一葉の『たけくらべ』を上演されています。

まさに日本文学という作品は、一見難しそうに思いますが、日本人の持つ感性は、今もって現在人に受け継がれているのでしょう。

当時の日本語の美しさとともに、その時代の物語の良さをちゃんと受け取ることができます。

もちろん、そこには、壤さんと役者さんたちの才能と努力があってのことですが……。

しかし、ここへ行く着くまでには、多くの紆余曲折があったようです。

「僕の芝居のスタートは劇団四季です。フランス演劇をやっていた時代の劇団四季です。『オンディーヌ』『泥棒たちの舞踏会』など、あれをやりたいと思って入ったんですが。入った途端にミュージカル時代が来まして、様変わりしました。こんな劇団に入ったつもりはなかったんです。ミュージカルはやりたくなかったので、1回辞めて、2年ぐらい実家の料理屋で板前をしておりました。2年たったら浅利 慶太さんが京都に見えて、『ミュージカルやりたくなかったらやらなくていいから、戻って来いよ』と……。戻った途端にミュージカルやらされました。詐欺です……。ワンステージいくらというギャラの立ち方なんで、やらなければ食べていけないもんですから。それから9年位で、やっぱり挙句の果てに、『猫』演れと言われて」と、壤さんは当時を振り返ってくださいました。

『猫』というのは、日本で初めてロングラン公演となった『キャッツ』です。

「キャスティングされたんですが、もういいと思いました。劇団にいる間、洋物ばっかりで、僕の髪の色が黒かったことはなかったです。赤や茶色や金。横文字の名前でずっとやってきて、『俺は何をやってるんだろう?』と思ったことがありました。いい作品も沢山あり、ストレートプレイ(台詞劇)の機会もありましたけれども、圧倒的にミュージカルが多かったです。自分を見失いそうな気がして、『辞めます』ということを言いました」と、おっしゃる壤さん。

しかし、ここから壤さんの人生が大きく動き始めます。

偶然の流れとおっしゃられていましたが、井上ひさしさん蜷川幸雄さんに出会われ、蜷川さんとお仕事をすることになって、外国公演へと向かうことになるのです。

「それから20年、毎年外国公演がありました。そういう中で、向こうのアーティストたちと仲良くなるわけです。彼らが観に来てくれたり、特にアラン・リックマン(ハリーポッターのスネイプ先生)、彼とは縁があって毎回来てくれて、お互い酒を飲んで、まぁそうやって仲良くなって、俳優に限らず絵描きさんなど、そういう人たちから口を揃えて、日本の能や歌舞伎や文楽について質問されます。物凄い興味を持っていて、ある舞台監督の家に遊びに行った時に、『僕の部屋を見てよ』って言われて、本棚に、殆ど日本の資料なんですね、DVDとか本とか。『これは何?』って聞くと、『いや、日本て、すごいんだよ』と言われまして。彼らに言わせると、能や狂言に対して歌舞伎など、真逆の芸能。また、世界で一番感情表現が豊かな人形劇である文楽、『これらが一つの国・日本にあるのは信じられない』と言われ、矢継ぎ早に質問されます」と、おっしゃる壤さん。

日本人以上に、日本について詳しい方が、海外には多くいらっしゃり、彼らの日本の文化、芸術に対するリスペクトは半端ありません。

しかし、彼らの興味や疑問に答えられる日本人は、ほとんどいないという情けない状況が、今の日本です。

「子どものころから歌舞伎を観せられて育ち、自分も狂言をしました。うちの師匠は京都の大蔵流の茂山 千作(しげやま せんさく)先生・四世です。人間国宝でした。狂言師になりかけのところまでやりました。そんなわけで、すごく彼らが興味を持って、結局最終的に口々にいうのは、『日本人が日本を知らないっていうのは、日本を嫌いなの?』っていうことです。『そんなことはない』って答えると、『だったらお前、ちゃんと日本に帰って日本を演りなよ』と言ってくれたんです」と、さらりと壤さんはおっしゃいましたが、こうした下地があったことをお聞きして、現在のご活躍の意味合いが腑に落ちます。

やはり、物事には積み重ねがあって、しかるべきタイミングで、しかるべき人にバトンが渡されるということなのでしょう。

「僕自身も外国に行ってそんなことを言われたり、色々感じるところがあって、やっぱり日本人は日本を演らなきゃいけないよなと思って、無料の勉強会を始めました。仲間たちと話し合って、踊りの師匠や日本の声楽、日本の歌の人とか、彼らと一緒に始めたのが、演劇研究室『座』という集団だったんです。そのうち公演もやろうかということになって、そして今日にいたります」と、壤さん。

こうした流れのおかげで、私たちは上質な日本の文芸作品の舞台を拝見できることになったわけです。

そして、ここにはさらなる深い意味と、大切なメッセージが隠されているのです。

この続きは、来週にお届けいたしますので、お楽しみに。

詳しくは動画をご覧くださいませ。

●日本の美しいことばと姿と音楽を伝える演劇倶楽部